|

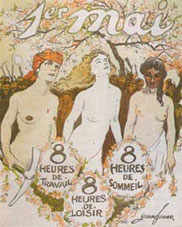

Le

1er mai

|

|

Une

tradition du mouvement ouvrier |

|

Les

premières « Fête du travail » existent

en France, dès 1793. Fixée le 1er pluviôse

(22 janvier), elle fut instituée pendant quelques années

par Fabre d'Eglantine. |

|

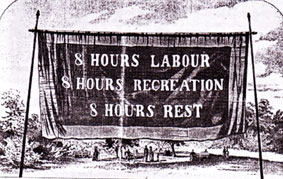

C'est la lutte de mouvement ouvrier pour la réduction du travail et notamment de la revendication des « trois-huit » (huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit heures de repos) qu'est née la tradition du 1er mai. Les ouvriers américains de la branches des travaux publics furent les premiers à obtenir une loi sur les huit heures en 1868. Mais elle ne fut guère respectée. Les années 1873-1883 furent difficiles pour les ouvriers américains. Il y eut une crise économique et l'année 1877 fut marquée par une forte résistance ouvrière, mais aussi par une répression patronale féroce. On compta un millier de morts dans les rangs ouvriers. Les mêmes troupes qui avaient écrasé les Indiens Sioux en 1876 furent déplacées à CHICAGO, cette fois contre les grévistes. |

|

Lassés

d'attendre que les huit heures soient étendues aux autres

branches industrielles, les syndicalistes américains décidèrent

qu'à partir du 1er mai 1886, les ouvriers se limiteraient

à huit heures de travail par jour. Tous les militants ouvriers

d'alors, syndicalistes mais aussi anarchistes et « chevaliers

du travail », firent campagne tous ensemble. L'internationale

socialiste décida d'organiser une grande manifestation

internationale, à date fixe, afin que, dans tous les pays,

les ouvriers imposent la législation des huit heures. La date choisie fut le 1er mai 1890. En FRANCE, l'année suivante, il y eut des bagarres avec la police. A FOURMIES l'affrontement fut sanglant. La troupe, qui étrennait un nouveau fusil, le Lebel, tira. Il y eut 80 blessés et 10 morts, deux adultes de 50 et 30 ans, quatre garçons et quatre filles de 11 à 22 ans. Les 1er Mai allaient être particulièrement durs jusqu'à la Première Guerre mondiale. En 1937, le 1er mai devint un jour chômé pour les fonctionnaires à l'initiative du Front Populaire. |

|

|

Ce

que généralisa PÉTAIN, qui transforma ce

jour de contestation sociale en un banal jour de repos, le 1er

mai 1941. Et, pendant qu'il y était, il imposa comme symbole

le muguet, que les royalistes arboraient depuis la fin de la guerre

de 1914, préférant sa couleur blanche au rouge de

l'églantine qu'arboraient les ouvriers.

Aujourd'hui,

la tradition de lutte qu'a pu représenter le 1er Mai

est souvent oubliée, du moins en FRANCE. Mais il ne faut

pas s'y fier. Au fond, l'histoire du 1er Mai épouse celle

de la lutte ouvrière et, comme elle, elle a ses hauts

et ses bas. |

|

1er

mai 1995 Brahim BOUARRAM, un jeune Marocain est jeté à la Seine par des skinheads en marge d'un défilé lepéniste. Depuis tous les ans le 1er mai dans la matinée, un rassemblement à lieu à Paris sur le pont du Carrousel en mémoire de Brahim BOUARRAM. - Lire « Le procès de Jean-Marie Le Pen » de Mathieu LINDON - Folio 3310 - |

|

1er

mai 2002 Quand un symbole ouvrier devient un symbole anti fasciste Le 21 avril 2002, Jean Marie Le Pen passe le 1er tour des élections présidentielles. La FRANCE est sous le choc, de nombreuses manifestations pour dire NON au mouvement d'extrême droite ont lieu alors presque tous les jours. Le 1er mai sera le point d'orgue des défilés contre le Front National. Plus de 1 300 000 personnes sont descendues dans la rue pour marquer leur opposition à Jean-Marie Le Pen. A PARIS, la manifestation unitaire « contre l'extrême droite et pour le progrès social » a rassemblée près de 400 000 personnes. |

|

1er

mai 2012 |

|